rTMS療法如何支持高敏感體質與適應障礙?──走出猶疑與焦慮的重啟之路

本文分享內容已獲本人或監護人同意匿名分享,歡迎轉載但請註明資料來源。

rTMS神經重塑療癒案例故事

在陪伴高敏感族群與情緒困擾個案的過程中,我們常見一種深層的特質:對外界訊息的感知力極強,對自我表現與關係的焦慮感也更深。這份敏感若能被理解與善用,將是豐富而美麗的資源;若被誤解與忽略,則可能演變為長期的心理壓力與適應困難。

今天分享的,是一位青年個案小藍(化名)的故事。這不只是他個人的轉變,更是許多高敏感體質者在生活中可能經歷的縮影。

從創傷與迷惘中,走進診所的大門

小藍是一名即將大學畢業的學生,活潑、好學、成績優異,是師長眼中的好孩子。然而,在國中時期遭遇長期的同儕霸凌,讓他在往後的求學與生活中,留下了深刻的陰影。

自此之後,他逐漸出現情緒低落、對人際關係的逃避與焦慮,並被診斷為適應障礙與情緒障礙。雖然曾接受認知行為治療與低劑量藥物介入,幫助他度過部分難關,但每當面對重要轉折或生活壓力時,他仍會陷入失眠、焦慮與猶豫不決的循環。

尤其在大學最後一學期因一門課未過,他的情緒再度崩潰,陷入難以自拔的低潮。這次,他選擇走進我們的診所,嘗試一種對他來說全新的方式——rTMS重複性經顱磁刺激療法。

以全相醫學為核心,展開個人化整合評估

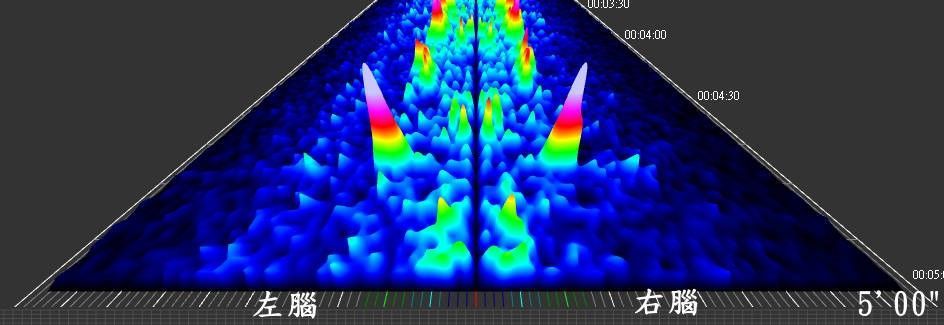

在開始任何療程前,我們始終堅持進行全人評估,找出問題背後的根源。在小藍的腦波分析中,我們發現:

左腦皮質過度活化,代表他的大腦處於持續過度思考、難以做決定的壓力狀態,這也呼應了他容易陷入猶豫、失焦與情緒困擾的情況。

針對這樣的狀況,我們規劃了以下多層次整合療癒計畫:

1. rTMS經顱磁刺激療法|運用非侵入式磁波刺激,調節大腦特定區域的活性,協助過度活化的腦區恢復平衡與彈性。

2. 潛意識整合與心靈支持|透過與個案內在深層信念與早期創傷互動的對話,引導他逐步重建自我價值、釋放壓抑情緒。

3. 營養與生理調理|針對神經系統修復與抗發炎需要,搭配抗氧化點滴、必需營養補充,從細胞層次支持大腦運作。

4. 家庭諮商與支持|邀請家屬參與了解高敏感體質的身心反應機轉,協助建立更有支持力與理解力的家庭互動模式。

療癒過程中的轉變:腦波數據與生活行為雙軌進展

經過數次 rTMS 療程後,小藍的腦波圖顯示出明顯的改善:

📈 左腦過度活化的狀況顯著減弱,整體腦波呈現更平衡的狀態。

而這些數據背後的意義,也開始在他的生活中具體顯現:

- 專注力提升,能穩定地坐在教室完成筆記與課堂討論。

- 課業理解力明顯進步,學習的信心也逐漸回來。

- 情緒起伏變小,能更理性地面對壓力,不再一觸即發。

- 家庭溝通改善,語氣變得柔和,願意主動對話。

來自他與家人的回饋:穩定,不只是數據,更是生活裡的改變

小藍自述:

「我覺得經過rTMS療程後,自己變得比較清晰,思緒比較不會卡住,過去總是反覆想同一件事,現在比較能停下來思考。焦慮的感覺減少很多,也比較有自信去面對未來了。」

家長觀察:

「孩子的情緒真的穩定多了,晚上願意早睡,早上起來也不再拖拖拉拉,連和我們說話的方式都不一樣了,多了一種輕鬆與平和。」

醫師評估:

「他的非語言表達與人際互動的細緻度明顯提升。更重要的是,他開始願意看見自己值得被照顧的一面,也願意正視自己的敏感特質,而不是逃避或否認。」

rTMS,不只是療法,而是一種支持轉變的媒介

rTMS 並不是萬靈丹,但它為高敏感體質與情緒障礙個案,提供了調整神經系統的重要可能性。更關鍵的是,它能與潛意識整合、營養調理、情緒療癒共同作用,形成全相醫學的立體療癒支持系統。

在我們的觀察中,當個案的大腦從高張緊繃狀態回到穩定模式時,自我療癒的力量會自然浮現。

每個轉變的背後,是理解與陪伴的力量

這是一則真實的故事,也是無數高敏感與情緒挑戰者的希望。小藍的療癒歷程提醒我們:

- 適應障礙不是弱點,而是身心系統對於環境過度刺激的警訊。

- 高敏感不是病,而是一種需要被理解、妥善照顧的體質。

- 真正有效的療癒,來自於整合性的支持與專業的陪伴。

如果你或你的家人,也正經歷情緒困擾、高敏感的適應挑戰,歡迎與我們聯繫,一起找出適合你的療癒路徑。